Les

premiers

calendriers

apparurent,

probablement,

il

y

a

cinq

mille

ans

lorsque

les

hommes

s'aperçurent

que les astres, qu'ils observaient avec une certaine appréhension, se déplaçaient selon des cycles réguliers.

Lentement,

des

systèmes

permettant

de

diviser

le

temps

furent

élaborés

et

on

repéra

plus

facilement

la

période de l'année la plus propice aux semailles.

Comme

de

cette

découverte

découla

une

amélioration

de

la

production

agricole,

almanachs

et

calendriers

devinrent bien vite des instruments de la plus haute importance.

La

notion

d'année

est

née

de

l'observation

des

saisons

qui

règlent

la

vie

animale

et

végétale

et,

par

conséquent,

les

activités

agricoles,

essentielles

pour

se

nourrir

et

survivre

depuis

les

temps

les

plus

reculés

de

la préhistoire.

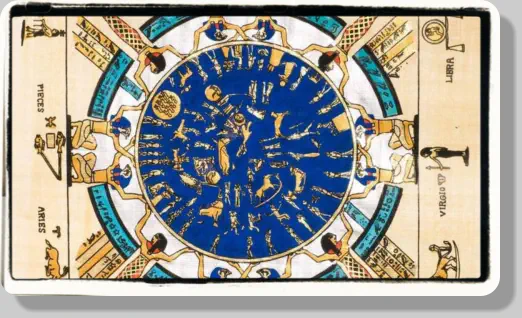

Le premier calendrier "solaire".

Ce

furent

les

Égyptiens

qui

découvrirent

que

la

succession

des

saisons

(c'est-à-dire

le

temps

d'une

révolution

de

la

Terre

autour du Soleil) durait environ 365 jours.

Ils utilisèrent donc un calendrier comportant 12 mois de 30 jours, plus 5 jours complémentaires.

Mais, tous les 4 ans, 1 jour était perdu et avec le temps, les fêtes d'automne tombèrent en été...

À l'origine, le calendrier romain est composé de 10 mois, totalisant 304 jours.

Les 61 jours d'hiver ne font alors partie d'aucun mois.

Vers

713

av.

J.-C.,

le

roi

légendaire

Numa

Pompilius

(21

avril

753

–

673

av.

J.C.)

aurait

ajouté

les

mois

de

janvier

et

février,

étendant

l'année

à

365

jours,

adoptant

comme

beaucoup

d'autres

peuples

le

calendrier

Egyptien.

Pour passer de l'ancien système au nouveau, il y eut une année de transition ... de 445 jours afin de réaligner une bonne fois le début de l'année sur l'équinoxe de printemps. ...

Elle fut appelée, à juste titre, ''l'Année de la Confusion".

En

46

avant

J.C.,

Jules

César

(juillet

100

Av

J.C./

15

mars

44),

sur

le

conseil

de

l'astronome

grec

Sosigène,

décide

de

remplacer

le

calendrier

lunaire

jusque-là

en

vigueur

par

un

calendrier

solaire,

dit

"julien"

(du

nom

de l'empereur).

L'année

"julienne"

durait,

en

moyenne,

365

jours

'

et

6

heures

alors

que

l'année

"solaire"

ne

dure

que

365

jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes...

Il y avait donc une différence de 11 minutes et, au bout de 128 ans, cela représentait un jour entier... !

Seule

différence

:

le

premier

jour

de

l'année

est

fixé

au

1er

mars,

mois

très

important

à

Rome,

car

associé

au

dieu de la guerre.

Cette répartition a laissé des traces aujourd'hui.

Nos

derniers

mois

de

l'année

actuels

s'appellent

ainsi

octobre

(de

"octo",

le

huitième),

novembre

(de

"novo"

le

neuvième)

et

décembre

(de

"decem"

le

dixième)

alors

qu'ils

sont

désormais

les

dixième,

onzième

et

douzième mois de l'année.

En

532,

l'Église

décide

de

faire

commencer

l'année

au

1er

janvier,

mois

qui

suit

immédiatement

la

naissance

du

Christ,

fixée

au

25

décembre

753

de

l'an

de

Rome

(la

fondation

de

la

ville

éternelle

servant

de

point

de

départ au calendrier romain) par le Pape Libère (xxxx – 24 septembre 366).

Pour autant, le 1er janvier n'est pas le premier jour de l'année pour tous.

Dans

certaines

régions

de

France,

c'est

Pâques,

date

anniversaire

de

la

résurrection

du

Christ,

qui

fait

office

de

Nouvel An.

Mais cela pose quelques problèmes.

Pâques est une date mobile qui correspond au premier dimanche après la pleine lune de printemps (21 mars).

On

peut

donc

se

retrouver

aussi

bien

avec

des

années

de

longueur

variable,

ce

qui

s'avère

bien

compliqué

à

l'usage.

Dans

d'autres

pays

ou

régions,

c'est

Noël

qui

est

choisi

comme

début

de

l'année

:

ainsi,

à

Lyon,

dans

le

Poitou,

en Normandie ou en Anjou...

En

1582,

lorsque

l'avance

du

calendrier

sur

l'année

solaire

eut

atteint

10

jours,

le

pape

Grégoire

XIII,

suivant

le

conseil

de

l'astronome

allemand

Christoph

Klau

(1538-1612),

réforma

le

calendrier

julien

et

imposa

le

calendrier

grégorien

du

nom du pape Grégoire XIII (1502-1585 - pape de 1572 à 1585).

La structure du calendrier grégorien est analogue à celle du calendrier julien.

Le calendrier grégorien donne un temps moyen de l'an de 365,2425 jours.

Le calendrier julien n'était en effet pas en accord avec l'année solaire, car il avançait d'environ 11 minutes.

C'est pour rétablir ce décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur.

Pour

assurer

un

nombre

entier

de

jours

par

année

et

pour

correspondre

à

la

réalité

solaire,

on

y

ajoute

régulièrement

(tous les 4 ans en principe) un jour bissextile, le 29 février.

L'année 1582 compte dix jours de moins pour rattraper le décalage avec le soleil.

Quand

les

catholiques

européens

se

réveillent

le

lendemain

du

jeudi

4

octobre,

ils

sont

en

réalité

le

vendredi

15

octobre

selon le nouveau calendrier.

Certains en voulurent beaucoup au Pape en l'accusant de leur avoir volé 10 jours de leur vie ...

On

choisit

les

années

divisibles

par

4,

sauf

celles

divisibles

par

100,

sans

l'être

par

400

(ainsi

1900

n'était

pas

bissextile,

car divisible que par 100 et pas par 400... par contre, 2000 sera bissextile, car divisible par 100 et 400).

On pensait être à l'abri des caprices du Temps ...

En

réalité,

l'année

Grégorienne

est

encore

trop

longue

de

0,0003

jour

...

dans

10

000

ans,

notre

calendrier

comportera

3

jours

de

trop

...

mais

nous

ne

serons

plus

là

pour

nous

en plaindre ... !

Le

calendrier

grégorien

remporta

un

vif

succès

et

l'Espagne

appliqua

aussitôt

la

réforme

et

Ste-Thérèse

d'Avila

(1515

-1532)

qui

mourut

le

4

octobre

1582,

fut

enterrée

le

lendemain, 15 octobre ...

Tous les pays d'Europe suivirent l'exemple de l'Espagne sauf l'Angleterre qui attendit 1751 pour se décider ...

En revanche, pas de modification de la date du Nouvel An.

C'est ce calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui.

Si

le

calendrier

grégorien

est

d'usage

international,

certains

pays

utilisent

encore

des

calendriers

fondés

sur

une conception du Temps, propre à leur civilisation.

1 er janvier 2000 ou 24 ramadan 1420 ou 23 tébeth 5760 ?

Pour

les

Musulmans,

ce

sera

le

24

ramadan

1420,

car

ils

comptent

les

années

à

partir

de

l'"Hégire",

"la

fuite"

du prophète Mahomet de la Mecque vers Médine le 16 juillet 622 (par rapport au calendrier grégorien).

De

plus,

leur

calendrier

est

"lunaire"

:

les

mois

correspondent

approximativement

à

l'intervalle

entre

deux

nouvelles lunes.

Quant aux Israélites, leur calendrier indiquera le 23 tébeth 5760.

En effet, son point de départ est fixé au 7 octobre 3760 av. J.-C. (toujours par rapport au calendrier grégorien), date très précise (!) de la Création du Monde ...

Si les mois sont lunaires, l'année suit le cycle solaire grâce à un système complexe d'années comptant parfois 13 mois ...

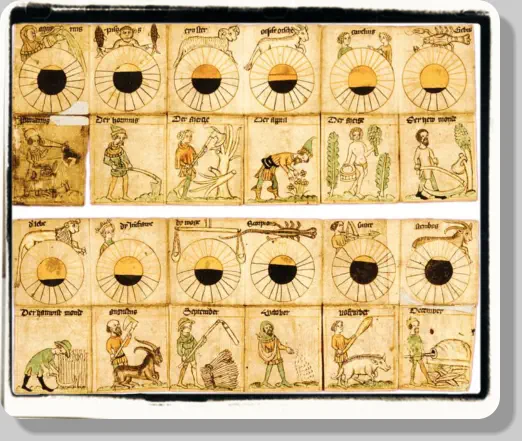

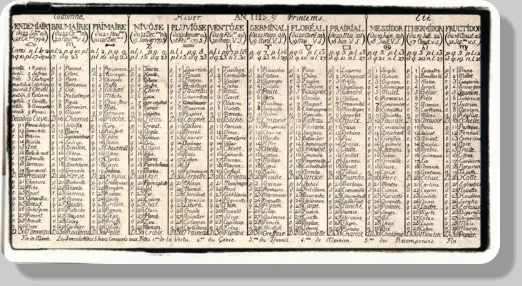

Dans notre inventaire, nous ne pouvons pas oublier, un calendrier qui, bien qu'éphémère, a marqué notre Histoire.

Ce fut le calendrier révolutionnaire.

En effet, il n'eut cours que du 5 octobre 1793 au 31 décembre 1805...

Ce

fut

Philippe

Fabre

d'Eglantine,

l'auteur

de

"il

pleut,

il

pleut,

Bergère

...

"

qui

élabora

ce

calendrier

républicain.

Il divisait l'année de 365 jours en 12 mois, eux-mêmes divisés en 3 décades de 10 jours.

Pour parvenir aux 365 jours, on ajoutait 5 jours "complémentaires" : les "Sans-Culottides".

Ces

jours

étaient

destinés

à

célébrer

des

fêtes

républicaines

:

celles

de

la

Vertu,

du

Génie,

du

Travail,

de

l'Opinion, des Récompenses.

Le

point

de

départ

était

fixé

au

22

septembre

1792,

date

de

la

proclamation

de

la

1ère

République

(et

par

pure coïncidence, de la victoire de Valmy).

Les

noms

des

mois

d'une

même

saison

se

terminaient

par

un

même

suffixe

:

"aire"

pour

l'automne,

"ôse"

pour l'hiver, "al" pour le printemps, "or" pour l'été.

Comme

beaucoup

de

révolutionnaires,

Fabre

d'Eglantine,

doux

poète,

coureur

de

jupons,

mais

aussi

sanguinaire

Commissaire

de

la

République,

fut

décapité

en

compagnie

de

son

ami

Danton

le

15

Prairial

An

II,

le

jour

des

Abeilles,

ce

qui

est

plus

poétique,

avouez-le,

que

le

5

Avril 1794...

Mais que représente le calendrier grégorien :

Janvier

du

latin,

"ianuarius"

ou

"januarius",

nommé

en

l'honneur

de

"Janus",

dieu

romain

des

commencements et des fins, des choix, des clés et des portes..

Février du latin, "februarius", lui-même dérivé du verbe "februare" signifiant "purifier".

Mars du latin "Martius", donné à ce mois par les Romains en l'honneur du dieu "Mars", dieu de la guerre.

Avril

du

latin

"Aprilis",

de

l'étrusque

"Apru",

donné

par

les

romains

en

l'honneur

de

la

déesse

"Aphrodite",

déesse de la beauté et de l'amour.

Mai du latin "maius", en référence à la divinité italique "Maia" déesse romaine de la fertilité et du printemps.

Juin du latin "junius" donné en l'honneur de la déesse romaine "Junon".

Juillet du latin "julius" en l'honneur de Jules César.

Août du latin "augustus", nom donné en l'honneur de l'empereur romain Auguste en 8 av. J.C..

Septembre du latin "september", septième mois de l'ancien calendrier romain.

Octobre du latin "october" car il était le huitième mois de l'ancien calendrier romain.

Novembre du latin "november" (de novem, neuf) car il était le neuvième mois de l'ancien calendrier romain.

Décembre du latin "december" (de decem, dix) car il était le dixième mois de l'ancien calendrier romain.

L'importance du calendrier dans l'histoire

Le

calendrier

est

un

outil

fondamental

pour

l'organisation

de

la

vie

humaine,

structurant

le

temps,

planifiant

les

activités

et

fixant

les

dates

des

événements

importants.

Son histoire est riche en réformes et modifications visant à améliorer la précision et l'efficacité de la mesure du temps.

Le calendrier romain et ses limites

Dans le contexte de l'histoire occidentale, le calendrier romain était largement utilisé jusqu'au début du Moyen Âge.

Le calendrier julien, mis en place par Jules César en 45 av. J.-C., était le système de datation dominant dans l'Empire romain.

Ce calendrier organisait l'année en 12 mois, avec des ajustements périodiques pour tenir compte des cycles solaires.

Les mois avaient des durées variables, et un mois intercalaire était parfois ajouté pour synchroniser le calendrier avec les saisons.

Cependant, ce calendrier présentait des imprécisions, notamment concernant la durée de l'année et la date de l'équinoxe vernal.

L'année julienne était légèrement plus longue que l'année solaire réelle, ce qui entraînait un décalage progressif au fil des siècles.

Pour la datation, les Romains utilisaient le système ab urbe condita (AUC), qui comptait les années depuis la fondation de Rome (753 avant JC).

Des systèmes basés sur les règnes des empereurs romains ou sur des événements importants étaient également employés.

La complexité du système romain et son imprécision croissante ont conduit à la recherche de solutions plus précises et fiables.

Denys le Petit et la naissance de l'Anno Domini

Au

VIe

siècle

après

J.-C.,

l'Église

chrétienne

avait

besoin

d'un

calendrier

plus

précis

pour

célébrer

et

synchroniser

les

fêtes

religieuses

et

principalement

Pâques, dont la date était déterminée par le cycle lunaire et l'équinoxe de printemps.

C'est dans ce contexte que Denys le Petit, un moine chrétien du VIe siècle, a entrepris de calculer la date de la naissance de Jésus.

Il était un érudit respecté, connu pour son travail sur les textes bibliques et les canons de l'Église.

On lui a confié la tâche de réviser le comput pascal, le système utilisé pour calculer la date de Pâques.

Denys

le

Petit

s'est

appuyé

sur

des

sources

variées,

notamment

les

écrits

des

Évangiles,

les

chroniques

romaines

et

les

écrits

des

historiens

chrétiens

et

a

déterminé

que

Jésus

était

né

en

l'an

753

de

la

fondation

de

Rome,

ce

qui

correspondait

à

l'an

1

après

J.-C.

dans

son

nouveau

système

de

datation

(calendrier

Dionysien).

Cependant, la fiabilité de ces sources est contestée par les historiens.

La date de naissance de Jésus est incertaine et l'on estime que Denys le Petit a pu se tromper de plusieurs années.

L'intention

de

Denys

n'était

pas

de

créer

un

nouveau

calendrier,

mais

de

remplacer

le

système

de

datation

existant,

qui

était

basé

sur

le

règne

de

l'empereur

Dioclétien, un persécuteur des chrétiens.

L'adoption et l'influence de l'Anno Domini

Le calendrier julien modifié par Denys le Petit, incluant l'Anno Domini, a rapidement gagné en popularité dans le monde chrétien.

Il a été adopté par les monastères, les écoles et les communautés religieuses, et est devenu un système de datation standardisé en Europe.

Son adoption a facilité la communication et la coordination entre les différentes régions et institutions chrétiennes.

Le

système

de

datation

Anno

Domini

(AD),

qui

signifie

"l'année

du

Seigneur"

en

latin,

est

un

système

de

chronologie

largement

utilisé

dans

le

monde

occidental.

Il établit un point de référence pour le calcul des années, marquant le début de l'ère chrétienne avec la naissance de Jésus de Nazareth.

L'AD

a

joué

un

rôle

crucial

dans

la

façon

dont

nous

comprenons

et

organisons

l'histoire,

influençant

la

perception

du

temps

et

l'écriture

de

l'histoire

elle-

même.

Il a permis de créer une chronologie cohérente et partagée, facilitant l'étude et la compréhension des événements passés.

L'influence du calendrier Dionysien s'étend bien au-delà du domaine religieux, affectant la culture, la science et la vie quotidienne.

Débats et critiques autour de l'Anno Domini

Malgré la diffusion de l'Anno Domini, certains débats ont persisté sur sa précision et sur la nécessité de proposer des alternatives.

Certains historiens ont contesté le calcul de Denys, tandis que d'autres ont proposé des méthodes de datation différentes.

Ces débats reflètent les complexités et les incertitudes inhérentes à la reconstruction du passé.

La remise en question des sources et des méthodes de datation est essentielle pour une compréhension critique de l'histoire.

L'un des principaux arguments contre l'Anno Domini était l'incertitude concernant la date exacte de la naissance de Jésus-Christ.

Les historiens et les théologiens ont proposé différentes dates, ce qui a remis en question la précision de l'ère chrétienne.

Il existe également des critiques sur l'utilisation de la naissance de Jésus-Christ comme point de départ de l'histoire humaine.

Malgré

ces

débats,

l'Anno

Domini

est

resté

la

méthode

de

datation

dominante

dans

l'Europe

occidentale,

et

son

influence

sur

la

chronologie

et

la

compréhension de l'histoire a été considérable.

Bède le Vénérable et le calcul du temps

Au

VIIIème

siècle,

Bède

le

Vénérable,

un

moine

anglais,

l'un

des

plus

grands

érudits

du

Haut

Moyen

Âge,

était

connu

pour

ses

connaissances

encyclopédiques

dans les domaines de la théologie, de l'histoire, de la littérature et de la science.

Il a contribué de manière significative à l'avancement des connaissances et à la diffusion de l'éducation.

Ses travaux ont eu une influence durable sur la pensée et la culture médiévales.

L'influence de Bède sur le calcul du temps a été considérable.

Il

a

proposé

des

méthodes

de

calcul

des

dates

de

Pâques,

des

fêtes

religieuses

et

des

événements

historiques,

basées

sur

les

connaissances

astronomiques

et

les

cycles lunisolaires.

Bède a été l'un des premiers à utiliser des méthodes scientifiques pour calculer le temps.

Il a étudié les mouvements des astres et les cycles lunisolaires pour déterminer les dates des événements religieux et astronomiques.

Son travail a contribué à la précision du calcul du temps et à une meilleure compréhension du cosmos.

Ses écrits ont été largement diffusés et ont influencé les moines, les savants et les érudits du Haut Moyen Âge.

Il a également popularisé l'utilisation du système Anno Domini pour la datation des événements historiques.

Le décalage du calendrier julien

Cependant, des erreurs dans le calcul de l'année tropicale ont conduit à un décalage progressif entre le calendrier julien et la réalité astronomique.

L'année julienne était légèrement plus longue que l'année solaire réelle, ce qui entraînait une accumulation d'environ 11 minutes par an.

Au fil des siècles, ce décalage s'est amplifié, entraînant une désynchronisation progressive du calendrier avec les saisons et les événements astronomiques.

Au

XVIe

siècle,

ce

décalage

a

atteint

approximativement

10

jours,

ce

qui

a

posé

des

problèmes

pour

la

détermination

des

dates

des

fêtes

religieuses

et

des

saisons.

Ce décalage affectait notamment la date de l'équinoxe vernal, qui est cruciale pour le calcul de la date de Pâques.

La nécessité de corriger ce décalage est devenue de plus en plus urgente, conduisant à la réforme du calendrier.

La réforme grégorienne et son adoption

Le pape Grégoire XIII a donc décidé de réformer le calendrier julien en introduisant le calendrier grégorien.

Il a nommé une commission d'experts, composée d'astronomes, de mathématiciens et de théologiens, pour étudier la question et proposer une solution.

La commission a recommandé de supprimer 10 jours du calendrier et de modifier la règle des années bissextiles.

La réforme grégorienne a consisté à supprimer 10 jours du calendrier julien et à modifier la règle de l'année bissextile pour corriger le décalage accumulé.

L'Église

catholique

voulait

harmoniser

les

dates

des

fêtes

religieuses

avec

la

réalité

astronomique,

tandis

que

les

scientifiques

cherchaient

à

améliorer

la

précision du calcul du temps.

L'adoption

du

calendrier

grégorien

a

été

un

processus

complexe,

mais

elle

a

contribué

à

une

plus

grande

précision

dans

la

mesure

du

temps

et

à

une

meilleure

coordination des activités humaines.

Certains pays ont adopté la réforme rapidement, tandis que d'autres ont résisté pendant des siècles.

L'adoption du calendrier grégorien a également eu des implications politiques, économiques et sociales.

Le calendrier grégorien aujourd'hui et les alternatives

Le calendrier grégorien est plus précis que le calendrier julien et est utilisé aujourd'hui par la plupart des pays du monde.

Il est considéré comme un standard international pour la datation des événements et la planification des activités.

Cependant, certains pays et cultures continuent d'utiliser des calendriers traditionnels ou des adaptations du calendrier julien.

Bien que le calendrier grégorien soit largement utilisé, il existe des alternatives dans différentes cultures.

Ces alternatives reflètent la diversité des traditions et des croyances à travers le monde.

Les calendriers traditionnels peuvent avoir une signification culturelle, religieuse ou historique importante.

Ils peuvent être utilisés pour la célébration des fêtes, la planification des activités agricoles ou la détermination des dates des événements familiaux.

Diversité des calendriers culturels

Les systèmes de calendriers varient considérablement à travers le monde, reflétant les différentes cultures et traditions.

Chaque

calendrier

est

basé

sur

des

observations

astronomiques

et

des

calculs

mathématiques,

mais

ils

diffèrent

dans

leurs

points

de

référence

et

leurs

méthodes de calcul.

Par

exemple,

les

calendriers

hébreu,

islamique

et

bouddhiste

utilisent

des

systèmes

de

datation

différents

basés

sur

des

points

de

référence

religieux

ou

historiques propres à chaque culture.

L'héritage de Denys le Petit et Bède le Vénérable

Denys le Petit (470 – 537/555) et Bède le Vénérable (672-735) ont contribué de manière essentielle à l'évolution de la mesure du temps.

Leurs travaux ont marqué un tournant dans la chronologie et ont influencé la façon dont nous comprenons l'histoire aujourd'hui.

Ils ont apporté des contributions significatives à la science, à la théologie et à la culture de leur époque.

Leur héritage continue d'inspirer les chercheurs et les érudits d'aujourd'hui.

L'introduction

de

l'Anno

Domini,

la

réforme

du

comput

pascal

et

les

contributions

de

Bède

au

calcul

du

temps

ont

joué

un

rôle

majeur

dans

l'harmonisation

des dates, la coordination des activités humaines et la diffusion d'une vision unifiée de l'histoire.

Leurs travaux ont permis de créer une chronologie cohérente et partagée, facilitant l'étude et la compréhension des événements passés.

Ils

ont

également

contribué

à

la

précision

du

calcul

du

temps,

ce

qui

a

eu

des

implications

pratiques

pour

la

navigation,

l'agriculture

et

d'autres

domaines

de

la

vie humaine.

Conclusion

Leur

héritage

continue

d'influencer

notre

vie

quotidienne,

et

leurs

contributions

à

la

mesure

du

temps

restent

un

témoignage

de

l'ingéniosité

et

de

la

perspicacité des érudits du Moyen Âge.

Sans leurs efforts, notre compréhension du temps et de l'histoire serait considérablement différente.

L'évolution du calendrier témoigne de la quête incessante de l'humanité pour comprendre et maîtriser le temps.

L'étude du calendrier à travers l'histoire révèle les liens étroits entre la science, la religion et la culture.

Les réformes et les adaptations du calendrier reflètent les changements sociaux, politiques et intellectuels qui ont façonné notre monde.

Le calendrier n'est pas seulement un outil de mesure du temps, mais aussi un reflet de notre histoire et de notre identité culturelle.